胃もたれを改善する食事と10の即効対処法

胃もたれとは?症状と原因を理解しよう

胃もたれは、みぞおちのあたりに不快感や痛みを感じる症状です。食後に胃が重く感じたり、胸やけや吐き気を伴うこともあります。

多くの場合、食べ過ぎや飲み過ぎが原因となりますが、ストレスや疲労、不規則な食生活も胃もたれを引き起こします。胃の消化機能が低下すると、食べ物が胃に長く留まることになり、これが胃もたれの原因となるのです。

胃もたれの症状は人によって異なりますが、みぞおちの膨満感や圧迫感、胸やけ、吐き気、げっぷの増加などが一般的です。

私が消化器内科医として多くの患者さんを診てきた経験から言えることは、胃もたれは一時的な症状であることが多いものの、慢性的に続く場合は、胃炎や逆流性食道炎、機能性ディスペプシアなどの病気が隠れていることもあります。

胃もたれを改善する10の即効対処法

胃もたれが起きたとき、すぐに試せる対処法をご紹介します。これらは私が臨床現場で実際に患者さんに勧めている方法です。

症状が軽い場合は、これらの対処法で改善することが多いですよ。

1. 白湯を少しずつ飲む

冷たい水は胃への刺激になるため、沸かしたお湯を適温まで冷ました白湯をこまめに飲むのがおすすめです。一気に飲むと胃に負担をかけるので、少しずつ飲むことが大切です。

白湯は胃腸の働きを整え、消化を助ける効果があります。特に食べ過ぎた後の胃もたれには効果的です。

2. 姿勢を工夫する

胃もたれしているときは、横になるよりも上体を起こした状態でいることで症状が和らぐことがあります。特に食後すぐの横臥は逆流を起こしやすいので避けましょう。

どうしても横になりたい場合は、上半身を少し高くした状態で休むと良いでしょう。

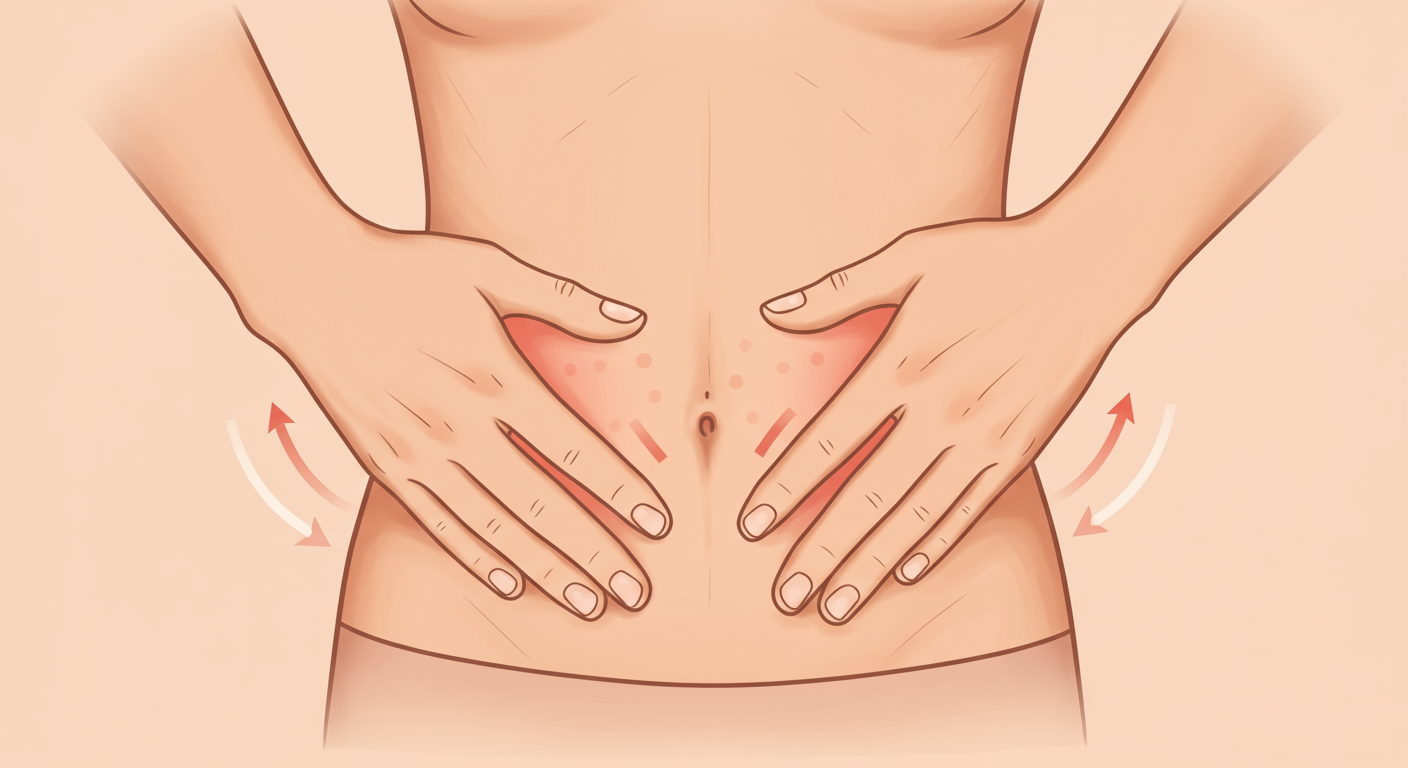

3. 軽いマッサージを行う

みぞおちを時計回りに優しくマッサージすると、胃の動きを促進し、胃もたれの症状が和らぐことがあります。強くこすらず、やさしく円を描くようにマッサージしてください。

4. 消化を助けるツボを押す

手首の内側、親指の付け根から指3本分ほど腕の方へ行ったところにある「内関(ないかん)」というツボを押すと、胃の不快感が和らぐことがあります。両手の同じ位置を3〜5秒押して離す動作を繰り返しましょう。

足の裏の土踏まずにある「湧泉(ゆうせん)」も、胃腸の調子を整えるツボとして知られています。

5. 薬用酒や消化薬を利用する

市販の胃薬には、消化を助けるものや胃酸の分泌を抑えるものなどがあります。症状に合わせて適切なものを選びましょう。

ただし、薬に頼りすぎるのは避け、根本的な生活習慣の改善も並行して行うことが大切です。

6. 軽い運動をする

食後すぐの激しい運動は避けるべきですが、食後1〜2時間経ってからの軽いウォーキングは、消化を促進し胃もたれの改善に役立ちます。

血行が良くなることで胃腸の働きも活発になります。

7. 深呼吸でリラックス

ストレスは胃の動きを悪くする原因になります。深呼吸をして副交感神経を優位にすることで、胃腸の働きが活発になり、胃もたれの症状が和らぐことがあります。

お腹を膨らませるようにゆっくりと息を吸い、ゆっくりと吐く深呼吸を5回ほど繰り返してみましょう。

8. 消化を助けるハーブティーを飲む

ジンジャーティーやペパーミントティーには、胃腸の働きを整える効果があります。特に生姜は古くから消化を助ける食材として知られています。

ただし、ペパーミントは逆流性食道炎の症状がある方には逆効果になることもあるので注意が必要です。

9. 温かいタオルで温める

お腹を温めることで血行が良くなり、胃の動きが活発になります。蒸しタオルやカイロなどでみぞおちを温めると、胃もたれの症状が和らぐことがあります。

ただし、熱すぎるものは逆に胃を刺激するので、心地よいと感じる温度にしましょう。

10. 食事を抜かない

胃もたれがあるからといって食事を抜くのは逆効果です。消化の良い食事を少量ずつ摂ることで、胃腸の働きを整えましょう。

空腹の状態が続くと胃酸が過剰に分泌され、かえって胃の不調を招くことがあります。

胃もたれを改善する食事の基本原則

胃もたれを改善するためには、日々の食事内容を見直すことが重要です。以下に、胃に優しい食事の基本原則をご紹介します。

これらの原則を守ることで、胃への負担を減らし、消化を助けることができます。

消化の良い食材を選ぶ

胃もたれしている時は、消化に時間がかかる食材よりも、胃に負担をかけにくい消化の良い食材を選びましょう。

おかゆやうどん、脂肪の少ない鶏むね肉や赤身の多い肉、脂肪の少ない魚、卵や納豆、豆腐などがおすすめです。また、キャベツや白菜、大根やほうれん草、小松菜などの繊維のやわらかい野菜も、加熱して食べると消化が良くなります。

加熱調理したものを選ぶ

生野菜などの非加熱で食べる食材は加熱したものに比べると、消化吸収に時間がかかってしまいます。胃もたれが気になる時は、加熱調理した食材を食べるとよいでしょう。

ただし揚げ物は胃への負担が大きいので、食べ過ぎには注意が必要です。ゆでる・蒸す・煮るなどの加熱調理をした料理を食べましょう。

胃の調子が悪い時は、雑炊や煮込みうどん、温野菜や野菜たっぷりのスープなどがおすすめです。

よく噛んでゆっくり食べる

早食いは胃に負担をかけるため、ゆっくりとよく噛んで食べることが大切です。よく噛むことで唾液の分泌が促され、消化を助ける効果があります。

食事時間の目安を20分程度と決めて、一口30回を目標によく噛んで食べるようにしましょう。

腹八分目を心がける

食べ過ぎは胃に大きな負担をかけます。特に夕食は消化に時間がかかるため、就寝前の食事は控えめにしましょう。

腹八分目を意識して、お腹がいっぱいになる前に食事を終えるようにしてください。

胃もたれ時に避けるべき食べ物と飲み物

胃もたれを悪化させないためには、避けるべき食べ物や飲み物があります。これらを知っておくことで、症状の悪化を防ぐことができます。

あなたの胃を休ませるために、以下の食べ物や飲み物は控えめにしましょう。

脂肪の多い食べ物

脂肪の多い食べ物は消化に時間がかかり、胃に負担をかけます。特に揚げ物や脂身の多い肉、クリーム系の料理は避けるようにしましょう。

具体的には、脂身の多い肉類(牛サーロインや豚バラ肉、皮付きの鶏肉など)、揚げ物、バターやサラダ油などの油脂類が該当します。

刺激の強い食べ物

辛い食べ物や酸味の強い食べ物は胃の粘膜を刺激し、胃酸の分泌を促してしまいます。胃もたれがある時はこれらの食べ物を避けるようにしましょう。

唐辛子やカレー粉、わさびなどの香辛料、漬物や塩辛、酢の物などの塩分や酸味の強いものは控えめにしてください。

食物繊維が多すぎる食べ物

食物繊維は健康に良い栄養素ですが、胃もたれがある時には消化に負担をかける可能性があります。特に固い野菜や海藻類、きのこ類は控えめにしましょう。

ごぼうやたけのこ、山菜、きのこ類、海藻類、いかやたこ、こんにゃくなどは消化に時間がかかるため、胃もたれがある時は避けた方が良いでしょう。

アルコールやカフェイン

アルコールは胃の粘膜を刺激し、胃酸の分泌を促します。また、カフェインも胃酸の分泌を増やす作用があるため、胃もたれがある時は控えるようにしましょう。

コーヒーや緑茶、紅茶などのカフェインを含む飲み物も、胃もたれがある時は避けた方が良いでしょう。代わりにカフェインレスのハーブティーなどを選ぶと良いですね。

極端に熱い・冷たい飲食物

極端に熱すぎたり冷たすぎる飲食物は、胃を刺激して不調を悪化させることがあります。適温の食べ物や飲み物を選ぶようにしましょう。

特に冷たい飲み物や氷菓は胃の動きを鈍らせるため、胃もたれがある時は避けた方が良いでしょう。

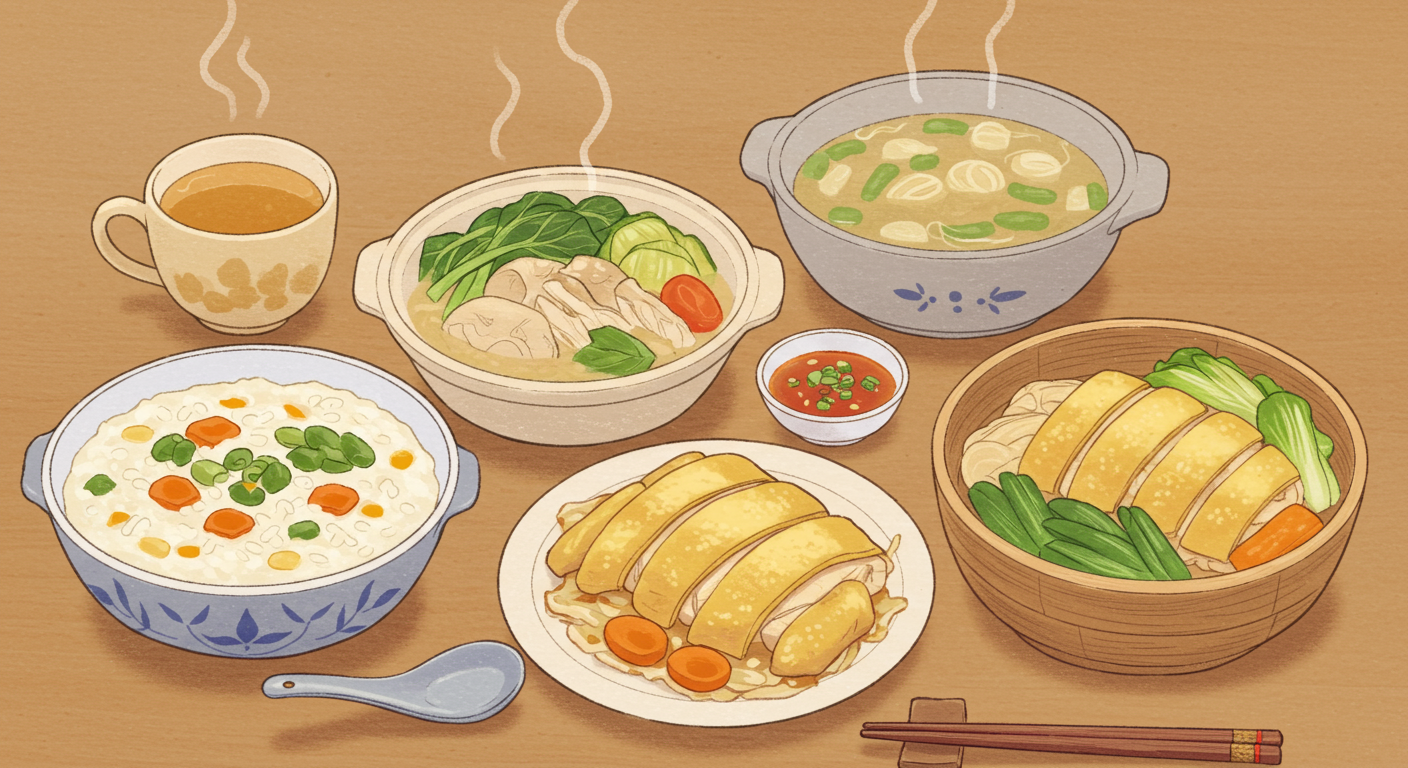

胃もたれに効果的な食事レシピ

胃もたれがある時でも食べやすく、消化を助ける効果のある食事レシピをいくつかご紹介します。

これらは私が患者さんに実際に勧めているもので、簡単に作れて胃に優しいレシピです。

野菜たっぷり七分粥

お米0.5合に対して水を通常の3倍程度入れ、小さく切った大根、にんじん、かぶなどの根菜類を加えて炊きます。消化酵素を含む野菜と消化の良いお粥の組み合わせで、胃に優しく栄養も摂れる一品です。

仕上げにごま油を少々垂らすと、風味が増して食欲が出ますよ。

温野菜のスープ

キャベツ、かぼちゃ、じゃがいもなどを柔らかく煮込んだスープは、消化が良く栄養価も高いです。塩分は控えめにし、仕上げに少量のオリーブオイルを加えると、風味が増します。

野菜はよく煮込んで柔らかくすることで、消化の負担を減らすことができます。

蒸し鶏と温野菜のサラダ

鶏むね肉を蒸して細かくほぐし、同じく蒸したにんじん、かぼちゃ、ブロッコリーなどの野菜と合わせます。ドレッシングは酢や香辛料を控え、オリーブオイルと塩少々でシンプルに。

蒸すことで油を使わず、消化に良い状態で栄養を摂ることができます。

リンゴのコンポート

リンゴを皮ごと薄切りにし、少量の水と砂糖で煮込みます。シナモンを加えると風味が増します。リンゴに含まれるペクチンには整腸作用があり、胃腸の調子を整えるのに役立ちます。

デザートとしても、朝食のトッピングとしても活用できる便利なレシピです。

大根おろしのお吸い物

大根おろしには消化酵素が含まれており、消化を助ける効果があります。昆布だしで作ったお吸い物に大根おろしを加え、軽く火を通したものは胃に優しく、消化を促進します。

塩分は控えめにし、必要に応じて少量の醤油で味を調えましょう。

胃もたれを予防するための生活習慣

胃もたれを繰り返さないためには、日々の生活習慣を見直すことが大切です。以下に、胃もたれを予防するための生活習慣をご紹介します。

これらの習慣を取り入れることで、胃腸の健康を維持し、胃もたれの発生を減らすことができます。

規則正しい食生活

毎日同じ時間に食事をとることで、胃腸のリズムが整います。また、夜遅い時間の食事は消化不良を起こしやすいので、就寝の3時間前までには食事を終えるようにしましょう。

食事の間隔が空きすぎると、一度に多くの食事を摂ってしまいがちです。3食規則正しく、適量を食べることを心がけましょう。

ストレス管理

ストレスは胃腸の動きに大きく影響します。ストレスを感じると胃酸の分泌が増えたり、胃の動きが悪くなったりして、胃もたれの原因になることがあります。

適度な運動や趣味の時間、十分な睡眠など、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。

適度な運動

適度な運動は血行を良くし、胃腸の働きを活発にします。特に食後の軽いウォーキングは、消化を促進する効果があります。

ただし、食後すぐの激しい運動は避け、食後1〜2時間経ってから軽い運動を行うようにしましょう。

良質な睡眠

睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、胃腸の働きに悪影響を及ぼします。質の良い睡眠をとることで、胃腸の機能も正常に保たれます。

就寝前のカフェインやアルコールは避け、リラックスした状態で眠りにつくようにしましょう。

定期的な健康チェック

胃もたれが頻繁に起こる場合や、症状が長く続く場合は、胃炎や逆流性食道炎などの病気が隠れていることもあります。定期的に健康診断を受け、必要に応じて専門医に相談しましょう。

特に40代以降は、胃がんのリスクも高まるため、定期的な胃カメラ検査をお勧めします。

まとめ:胃もたれとの上手な付き合い方

胃もたれは日常生活でよく経験する症状ですが、適切な対処法と予防策を知ることで、その頻度や不快感を減らすことができます。

消化の良い食事を心がけ、食べ方や生活習慣を見直すことが、胃もたれ改善の基本です。症状がある時は即効性のある対処法を試し、日常的には予防のための生活習慣を取り入れましょう。

ただし、胃もたれの症状が長期間続く場合や、体重減少、嘔吐、黒色便などの症状を伴う場合は、早めに医療機関を受診することをお勧めします。

胃腸の健康は全身の健康にも大きく関わります。胃もたれとうまく付き合いながら、健やかな毎日を送りましょう。

胃もたれでお悩みの方は、大阪消化器内科・内視鏡クリニック難波院にご相談ください。日本内視鏡学会認定の内視鏡専門医による適切な診断と治療をご提供いたします。

詳細は大阪消化器内科・内視鏡クリニック 難波院の公式サイトをご覧ください。

著者情報

理事長 石川 嶺

経歴

| 近畿大学医学部医学科卒業 |

| 和歌山県立医科大学臨床研修センター |

| 名古屋セントラル病院(旧JR東海病院)消化器内科 |

| 近畿大学病院 消化器内科医局 |

| 石川消化器内科内視鏡クリニック開院 |